「酒樽」

« Le Petit Fût », le 7 avril 1884

「あんたが死ぬまで金を払おう。死んだらその時は……」

どん欲な者どうしの騙し合い、はたして勝負の行く末は!?

解説 1884年4月7日、日刊紙『ゴーロワ』に掲載された短編。同年、短編集『ロンドリ姉妹』に収録される。『ヴォルール』(1884年9月11日)、『政治文学評論』(1888年7月1日)、『トロワの月』(1889年3月31日)、『アントランシジャン・イリュストレ』(1890年12月18日)、『エコー・ド・パリ』付録(1891年11月15日)に再録。1886年『短編集』(リブレリ・イリュストレ)にはジャニオの挿絵と共に収録されている。

解説 1884年4月7日、日刊紙『ゴーロワ』に掲載された短編。同年、短編集『ロンドリ姉妹』に収録される。『ヴォルール』(1884年9月11日)、『政治文学評論』(1888年7月1日)、『トロワの月』(1889年3月31日)、『アントランシジャン・イリュストレ』(1890年12月18日)、『エコー・ド・パリ』付録(1891年11月15日)に再録。1886年『短編集』(リブレリ・イリュストレ)にはジャニオの挿絵と共に収録されている。本作は、モーパッサンの短編のなかでも最も知られたもののひとつである。マグロワール婆さんの地所を安く買い取るために、シコの旦那は彼女の余命の短さに賭ける。ところが老女がいつまでも元気なことで騙されたと感じた彼は、業を煮やして新たな策を練る……。

『ヴォルール』紙の前書きに「人が『我らが良き農民』と呼ぶ木靴を履いた悪賢い者たちの貪欲で狡猾な性質を、驚くべき真実を伴って描いた田舎の物語」と述べられているように、19世紀末から20世紀前半において、モーパッサンの一連の作品は、(主にノルマンディーの)農民の生態を正確に描いていると評価されることが多かった。しかしながら、こんにち、このような素朴な評価には留保が必要なように思われる。

『ヴォルール』紙の前書きに「人が『我らが良き農民』と呼ぶ木靴を履いた悪賢い者たちの貪欲で狡猾な性質を、驚くべき真実を伴って描いた田舎の物語」と述べられているように、19世紀末から20世紀前半において、モーパッサンの一連の作品は、(主にノルマンディーの)農民の生態を正確に描いていると評価されることが多かった。しかしながら、こんにち、このような素朴な評価には留保が必要なように思われる。19世紀においてはまだ都会と田舎では社会・文化の隔たりが大きかった。当時の都会人は農民を「文明化」の程度が低く、いわば「自然」に近い存在と見なしていたと言えよう(エミール・ゾラ『大地』(1887年)にも同様の傾向が見て取れる)。ノルマンディー人といえば「悪賢い」というのは、当時の辞書にも見られる紋切り型だが、そこにも「中央」が「辺境」に向ける差別的な視点が窺われる。モーパッサンの描く農民が貪欲で、己の利害のためにあからさまに行動して恥じないのは、このような文明観の反映であり、それゆえに当時の読者にとっては「本当らしい」と受け止められたのだった。

こんにち、モーパッサンの「農民もの」は、写実的な作品というよりもむしろ、「欲望」や「エゴイズム」を主題とした一種の寓話のように読者の目に映るのではないだろうか。もっとも、この寓話の結末において「貪欲」が罰されることはない。作者があばいて見せた「我執」の赤裸々な姿をどう受け止めるか。その判断は読者に任されている。

こんにち、モーパッサンの「農民もの」は、写実的な作品というよりもむしろ、「欲望」や「エゴイズム」を主題とした一種の寓話のように読者の目に映るのではないだろうか。もっとも、この寓話の結末において「貪欲」が罰されることはない。作者があばいて見せた「我執」の赤裸々な姿をどう受け止めるか。その判断は読者に任されている。原文では登場人物の台詞にノルマンディー方言が用いられているが、翻訳では特定の地域の方言は取り入れず、口語的な表現をするに留めている。

本作には青柳瑞穂訳(『モーパッサン短編集』第1巻、新潮文庫)などの既訳が存在する。

なお『ふらんす』、2024年12月号、2025年1月号において「対訳で楽しむモーパッサンの短編」の欄で本短編を取りあげた(各回6頁)。

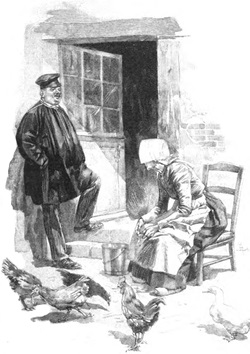

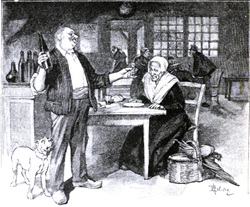

右の画像はオランドルフ版『ロンドリ姉妹』(1904)より、René Lelong の挿絵。

***** ***** ***** *****

酒樽

酒樽

アドルフ・タヴェルニエ(1)へ

エプルヴィル(2)で旅館を経営するシコの旦那が、マグロワール婆さんの家の前で二人乗り馬車を停めた。40歳、大柄でたくましく、赤ら顔に太鼓腹、腹黒いと評判の男である。

柵の柱に馬を繋ぐと、農家の庭に入ってくる。彼は隣に不動産を所有しており、ずっと前から老婆の土地をしきりに欲しがっているのだった。もう20回も買い取ろうと試みたが、マグロワール婆さんは強情に拒んでいた。

「ここで生まれたんだ、ここで死にますよ」と彼女は言っていた。

彼はドアの前でジャガイモを剥いている彼女を目にした。72歳、痩せこけ、皺くちゃで腰が曲がっているが、若い娘のように疲れを知らない女性だった。シコは親し気に背中を叩き、腰かけの彼女の隣に腰をおろした。

「やあ! 婆さんや、健康のほうはいつでも順調かね?」

「そんなに悪くはないねえ。プロスペルの旦那、あんたはどうだい?」

「ああ! ああ! 幾らか痛むがね。それ以外は結構なもんだよ」

「そうかい、よかったねえ!」

彼女はもう何も言わなかった(3)。シコは彼女が仕事を終えるのを眺めている。こわばって蟹の脚のように硬い指が鉤形に曲がり、やっとこのように柳の大籠から灰色がかったイモを掴み取ると、素早く回転させながら、反対の手に持った古い包丁の刃に当てて細長く皮を剥いていく。ジャガイモがすっかり黄色くなるとバケツに放り込む。3羽の大胆な雌鶏が代わる代わるスカートの下までやって来て、皮を拾いあげると、くちばしに戦利品をぶらさげたまま大急ぎで逃げてゆくのだった。

シコは気詰まりな様子で、ためらい、不安がっているようだった。まるで舌に乗った何かが出てこないかのようだ。だがついに彼は決心した。

「なあ、マグロワール婆さんや……」

「どういったご用かね?」

「この農場だが、今でも俺に売る気はないかね?」

「それは駄目さ。当てにしなさんな。決まったことだもの、繰り返すんじゃないよ」

「お互いにとっていい取引となるような取り決めを見つけたんだがね」

「そりゃあ何だい?」

「こういう訳さ。あんたは俺に農場を売るが、それでもあんたのもののままなんだ。分からないかい? まあ俺の言うことを聞いてくれ」

老婆は野菜の皮を剥く手を止め、皺の寄ったまぶたの下の生き生きとした目で旅館の主人に視線を注いだ。

彼は言葉を継いだ。

「説明するよ。俺はあんたに毎月150フラン払う。分かるかい、毎月、俺の二輪馬車で、100スーで30エキュ(4)をここに持ってくるのさ。だがそれ以上は何も変わらない。なんにもだ。あんたは自分の家に留まり、俺とは関わりもなく、俺に何かを負う訳でもない。ただ俺の金を取るだけさ。いい話だろう?」

彼は陽気で上機嫌な様子で老婆を眺めた。

老婆は警戒しながら彼を見つめ、罠がないかと探していた。彼女は尋ねた。

「それは私にとっての話だね。この農場はあんたのものにならないのかい?」

彼は続けた。

「それについては心配ご無用さ。神様があんたを生かしておくあいだは居続ければいい。あんたはあんたの家にいるのさ。ただ、公証人のところでちょっと書類を作って、あんたの後には俺のものになるようにしてほしい。あんたには子どももいないし、甥っ子どもは大事でもないんだろう。いい話じゃないか? 命が続く限り財産は自分のもので、俺は毎月100スーで30エキュをあんたに払う。あんたにとっては丸儲けさ」

老婆は驚き、不安を感じたが、気をそそられた。彼女は答えた。

「嫌とは言わないよ。ただ、それについてよく考えたいねえ。来週中に話しにきておくれよ。わたしの考えをお答えするからさ」

シコの旦那は去っていった。大国を征服した王のように満足していた。

マグロワール婆さんは思案に暮れていた。その夜は眠れなかった。4日間、ためらい続けた。自分にとってよくない何かを確かに嗅ぎ取っていたが、月に30エキュという結構な額の現金が前掛けのなかに流れ込み、何もしなくてもそんな風に天から降ってくるのだと思うと、欲望に身を蝕まれるのだった。

それで彼女は公証人に会いにいき、この件について話した。公証人はシコの提案を受け入れるように勧めたが、彼女の農場は少なくとも6万フランの価値はあるので、30エキュではなく、100スーで50エキュ要求するように言った。

「あなたが15年生きても」と公証人は言った。「そのやり方じゃまだ4万5千フランしか払わないことになりますからね」

月に100スーで50エキュという見通しに老婆は身震いした。だが絶えず警戒し、予想外の出来事や隠された策略がないかと心配し、日が暮れるまで質問し続け、立ち去る決心がつかなかった。ようやく証書を準備するように頼むと、新しいシードルを壺に4杯も飲んだみたいにぼんやりしたまま帰っていった。

シコが返事を聞きにやって来ると、彼女は相手が長々と懇願するのを聞いた後、承知しないと宣言したが、シコが100スーで50エキュを払うことに同意しないのではないかという心配に苛まれていた。彼がしつこくせがむと、ついに彼女は自分の要望を口にした。

シコは予想外の事態に驚いて飛びあがり、拒絶した。

そこで、相手を説得するために、彼女は自分の余命について理屈を述べ始めた。

「きっと、せいぜいあと5年か6年しかないよ。もうすぐ73歳で、その年じゃ元気じゃいられないものねえ。このあいだの晩なんか、もう死ぬと思ったんだよ。体が空っぽになったみたいで、ベッドに行かなきゃならなかったからね」

だがシコはだまされなかった。

「いやはや、抜け目ない婆さんだ、あんたは教会の鐘楼のように丈夫じゃないか。少なくとも110歳まで生きるね。俺を埋葬するのはあんたに違いないさ」

さらに丸一日が議論に費やされた。それでも老婆は譲らなかったので、旅館の主人は最後には月々50エキュ出すことに同意した。

翌日、ふたりは証書に署名した。マグロワール婆さんは心づけに10エキュを要求した。

3年の時が経ち、老婆は元気溌剌だった。一日も年を取っていないかのようで、シコは絶望していた。もう半世紀もこの地代を払っているような気がするし、騙され、巻きあげられて破産したような気分だった。7月になって小麦が収穫できるか確かめに畑へ行くように、時折農婦のもとを訪れると、意地悪そうな目をした老婆に迎えられる。彼女は相手に一杯食わせたことを喜んでいるようだった。そこでそそくさと二人乗り馬車に乗り込みながら、シコは呟くのだった。

「まったく死にそうもないな、ひょろひょろの婆さんめ!」

どうしていいか分からなかった。老婆を見ると絞め殺したくなるほどだった。残忍で陰険な、盗まれた農夫ならではの恨めしさで彼女を憎んでいた。

そこで彼は解決策を探した。

ついにある日、最初に取引を持ちかけたときと同じように、彼はもみ手をしながら老婆に会いにやって来た(5)。

幾らかおしゃべりした後、彼は言った。

「なあ、婆さんや、あんたはエプルヴィルに寄ったときに、どうしてうちに夕食をとりに来ないんだい? そのことで噂が立っているよ。こんな風じゃ俺たちはもう仲よしじゃないんだろうってさ。とても残念だね。なあ、俺んとこでは金なんか要らないよ。夕飯代をもらうほどけちじゃないさ。気が向いたら、遠慮なく来てくれると嬉しいんだがね」

マグロワール婆さんはすぐに承知した。そして翌々日、雇人のセレスタンが手綱を握る荷馬車に乗って市場に行った際、シコの旦那が営む宿屋の厩(うまや)に気兼ねなく馬をつなぐと、約束された夕食を要求した。

宿屋の主人は大喜びで、彼女を貴婦人のようにもてなすと、若鶏、ブーダン、アンドゥイユ、羊の腿肉、脂身入りのキャベツの煮込みを出した。だが彼女はほとんど食べなかった。幼少時から節制続きで、いつでも幾らかのスープと、バターを塗ったパンの皮で生きてきたのだった。

シコはしつこく勧めながらもがっかりしていた。彼女は酒も飲まなかったし、コーヒーを飲むのも断った。

彼は尋ねた。

「ちょっと一杯飲むのは嫌じゃないだろうね」

「ああ! それなら結構さ。嫌とは言いませんよ」

そこで彼は力一杯、宿屋中に届く声で叫んだ。

「ロザリー、上等の、極上の、最高の酒だ」

紙製のブドウの葉で飾られた細長い瓶を持った女中がやって来た。

彼はふたつの小さな杯を酒で満たした。

「婆さん、これを味わってくれよ。素晴らしいぜ」

老婆はゆっくりと飲んだ。少しずつ、快楽を長引かせるように。グラスを空けると、しずくを切ってから声に出した。

「確かに、これは上等だね」

彼女が話し終えるより前に、シコは2杯目を注いでいた。断ろうとしたが遅過ぎた。それで1杯目と同じように、ゆっくりと味わって飲んだ。

するとシコは3杯目も受け入れさせようとしたが、彼女は抵抗した。彼は引きさがらなかった。

「こんなのはミルクみたいなもんさ。俺なんか、10杯でも12杯でも平気だね。砂糖のように消えちまう。腹に残らず、頭にも残らない。舌の上で蒸発してしまうみたいだ。これ以上に健康にいいものはないね!」

とても欲しかったので、彼女は折れた。それでもグラスの半分しか飲まなかった。

そこでシコは、寛大な気持ちを胸に溢れさせて叫んだ。

「なあ、お気に召したんなら、樽ごとあんたにあげよう。なあに、俺たちはいつでも友だちだということをあんたに見せたいだけだよ」

老女は嫌とは言わず、少し酔っ払って帰っていった。

翌日、宿屋の主人はマグロワール婆さんの家の庭に入ってくると、馬車の奥から鉄のたがのはまった小さな樽を引き出した。それから、同じブランデーであることを証明するために、中身を老婆に味わわせたがった。また各自が3杯ずつ飲んだ後、彼は去り際に告げた。

「それに、なあ、なくなってもまだあるからね。遠慮することはないよ。俺はけちじゃないさ。早くなくなればなくなるだけ嬉しいってもんだ」

そして彼は二人乗り馬車に乗った。

彼は4日後に戻ってきた。老婆はドアの前にいて、スープに浸すためのパンを切っていた。

彼は近づき、彼女に挨拶し、鼻先で話したが、ただ彼女の息を嗅ぐのが目的だった。そして吐く息にアルコールを認めると、顔が輝いた。

「ブランデーを1杯ご馳走してもらえるかな?」と彼は言った。

そしてふたりは2度3度と乾杯した。

やがて、マグロワール婆さんがひとりで酔っ払っているという噂が辺りに広がった。ときには台所や庭で、ときには近くの路上で酔い潰れているのを助け起こし、死んだように生気のない彼女を家へ運んでやらなければならなかった。

シコはもう彼女の家へ行かなかった。農婦の話を聞くと、悲し気な顔をして呟くのだった。

「あの年でそんな習慣をつけるなんて気の毒じゃないか? いやはや、年を取ると手の施しようがないからね。きっと最後には一杯食わされるぞ!」

実際、彼女は一杯食わされた。次の冬のクリスマス頃、酔っ払って雪のなかに倒れて亡くなったのである。

農場を相続したシコの旦那は堂々と言ったものだった。

「あの百姓の婆さんもしこたま飲まなきゃあ、もう10年は長生きしただろうがね」

『ゴーロワ』紙、1884年4月7日

Le Gaulois, 7 avril 1884.

Guy de Maupassant, Contes et nouvelles, éd. Louis Forestier, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1979, p. 77-82.

(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maupassant_

-_Les_S%C5%93urs_Rondoli,_Ollendorff,_1904_

page_0089.png

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maupassant_

-_Les_S%C5%93urs_Rondoli,_Ollendorff,_1904_

page_0096.png)

Le Gaulois, 7 avril 1884.

Guy de Maupassant, Contes et nouvelles, éd. Louis Forestier, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1979, p. 77-82.

(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maupassant_

-_Les_S%C5%93urs_Rondoli,_Ollendorff,_1904_

page_0089.png

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maupassant_

-_Les_S%C5%93urs_Rondoli,_Ollendorff,_1904_

page_0096.png)

訳注

(1) Adolphe Tavernier (1853-1945):ジャーナリスト。『ジル・ブラース』、『エヴェヌマン』、『エコー・ド・パリ』などに寄稿。フェンシングに秀で、『決闘の技術』(オーレリヤン・ショール序文、1884)、『パリのフェンシング愛好家と演習場』(1886)の著者として知られた。

(2) Épreville:ノルマンディーのコー地方、フェカンとゴデルヴィルのあいだに実在する村。

(3) 寡黙はノルマンディー人の特徴のひとつとされる。

(4) 1スーは5サンチーム。慣習的に5フラン銀貨(1エキュ)を「100スー」と呼んだ。「100スーで30エキュ」は5フラン銀貨30枚=150フランを指す。

(5) 両手をこすり合わせるのは嬉しさを表す身振り。