ギュスターヴ・フロベール

Gustave Flaubert

ギュスターヴ・フロベール/フローベール

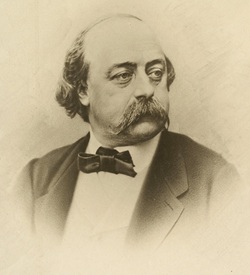

Gustave Flaubert, 1821-1880

(名前の表記は現在に至るまで揺れがあるが、本稿では「フロベール」を採用する。) 1821年12月12日、ルーアンに生まれる。父アシル=クレオファス(1784-1846)は高名な医師、長らくルーアン市立病院の外科部長を務めた。母はカロリーヌ(旧姓フルリオ、1793-1872)。長兄アシル(1813-1882)も後に医師となり、父の跡を継ぐ。1824年、妹カロリーヌ(1824-1846)誕生。

1821年12月12日、ルーアンに生まれる。父アシル=クレオファス(1784-1846)は高名な医師、長らくルーアン市立病院の外科部長を務めた。母はカロリーヌ(旧姓フルリオ、1793-1872)。長兄アシル(1813-1882)も後に医師となり、父の跡を継ぐ。1824年、妹カロリーヌ(1824-1846)誕生。1832年にルーアン中等学校に入学。34年、第5学級で出会ったルイ・ブイエと親友になる。1836年に最初の作品を執筆。家族の縁があったアルフレッド・ル・ポワトヴァン(1816-1848)と親交。1838年、「狂人日記」執筆。1839年12月に放校となったのち、1840年8月にバカロレア取得。

1841年秋よりパリ大学で法律を学ぶ。42年、「十一月」執筆。43年にマクシム・デュ・カンと知り合う。1844年に学業を放棄、故郷ルーアンに近い町クロワッセに移り、以後、そこで生涯の多くを過ごすことになる。

1843-45年にかけて『感情教育』初稿を執筆。1846年1月に父を亡くす。また、妹カロリーヌ・アマールが1月21日に娘カロリーヌ(1846-1931)を出産後、3月に死亡。同年7月に詩人ルイーズ・コレと出会い、彼女との恋愛関係は中断を挟んで1855年まで続く。1848年、ルイ・ブイエと共に二月革命を経験。1849年9月、『聖アントワーヌの誘惑』の原稿をブイエとデュ・カンに読み聞かせ、二人より酷評される。10月29日、デュ・カンと共にオリエント旅行へ出発。51年6月に帰国し、7月よりルイーズ・コレとの関係が再び始まる。9月19日、『ボヴァリー夫人』執筆開始。

1856年4月30日、『ボヴァリー夫人 地方風俗』完成。5-10月にかけて『聖アントワーヌの誘惑』第2稿を執筆。10月1日から12月15日まで6回にわたって『パリ評論』に『ボヴァリー夫人』を発表(一部削除あり)。12月、『アルティスト』誌に『聖アントワーヌの誘惑』の一部を発表。

なお、この年より、冬はパリのタンプル大通り42番地のアパルトマンに暮らす(1869年まで)。日曜日には客を迎え、ゴンクール兄弟、テオフィル・ゴーティエ、イポリット・テーヌ、エルネスト・フェイドーらが訪れた。

57年2月、人妻の不倫という題材のために『ボヴァリー夫人』が風俗壊乱の容疑で訴えられるが、裁判では無罪を勝ち取った。4月に単行本を刊行(2巻、ミシェル・レヴィ書店)。結果的に、スキャンダルも含めて大いに評判を呼び、作者の名を世に知らしめた。

57年2月、人妻の不倫という題材のために『ボヴァリー夫人』が風俗壊乱の容疑で訴えられるが、裁判では無罪を勝ち取った。4月に単行本を刊行(2巻、ミシェル・レヴィ書店)。結果的に、スキャンダルも含めて大いに評判を呼び、作者の名を世に知らしめた。フロベールはこの小説において、バルザック、スタンダールが創始したレアリスム(現実主義)小説の手法をさらに徹底させると同時に、文学に関して高い理想を抱き、文体や構成について徹底的に考え抜くことによって、散文小説を無類の芸術作品の域にまで高めてみせた。その存在は後世に多大な影響を与え、エミール・ゾラをはじめとした自然主義文学の生みの親の一人にも位置づけられる。

1858年4-6月にかけてチュニジア、アルジェリアに旅行。1862年11月、古代世界を舞台とした壮大な絵巻『サラムボー』(ミシェル・レヴィ書店)を刊行。『ボヴァリー夫人』と打って変わって、ロマン主義的な熱狂の横溢する作品であり、フロベールの文学世界の多様性・豊穣性を示している。63年1月、ジョルジュ・サンド(1804-1876)が好意的な書評を発表し、以後、ふたりの交流が続く。この年の秋から冬にかけてルイ・ブイエ、ドスモワ伯爵と共に『心の城』を執筆。1864年4月、姪のカロリーヌがエルネスト・コマンヴィル(1834-1890)と結婚。

1869年7月18日、ルイ・ブイエ死去。フロベールはブイエ顕彰に努める(1872年に詩集『最後の歌』出版、『マドモワゼル・アイセ』上演)。10月、ムリーリョ通り4番地のアパルトマンの6階に転居(1875年まで)。モンソー公園に面した部屋で、日曜日にはエドモン・ド・ゴンクール、ゾラ、アルフォンス・ドーデ、イヴァン・トゥルゲーネフらを迎える。

1869年7月18日、ルイ・ブイエ死去。フロベールはブイエ顕彰に努める(1872年に詩集『最後の歌』出版、『マドモワゼル・アイセ』上演)。10月、ムリーリョ通り4番地のアパルトマンの6階に転居(1875年まで)。モンソー公園に面した部屋で、日曜日にはエドモン・ド・ゴンクール、ゾラ、アルフォンス・ドーデ、イヴァン・トゥルゲーネフらを迎える。同年11月、青年フレデリック・モローのアルヌー夫人への叶わぬ思慕を軸に物語が展開する『感情教育 ある青年の物語』を発表(2巻、ミシェル・レヴィ書店)。発表時の書評は厳しいものだったが、のちに『ボヴァリー夫人』と並んで自然主義青年たちのバイブルとなる。

1870年、普仏戦争が勃発した際には、母と共にルーアンに避難。翌71年4月、幸い無事だったクロワッセの自宅に帰る。

1872年頃より、かつての親友アルフレッド・ル・ポワトヴァンの甥にあたるギィ・ド・モーパッサンとの交流が本格的に始まる。ふたりの関係は年を追って密になる。フロベールはモーパッサンの試作を読んで批評したうえ、雑誌『文芸共和国』や日刊紙『国家』に紹介するなど、協力を惜しまなかった。

1874年3月、喜劇『候補者』をヴォードヴィル座で上演するが失敗に終わる。4月、第3稿となる『聖アントワーヌの誘惑』(シャルパンティエ書店)を刊行(アルフレッド・ル・ポワトヴァンへの献辞)。中世を舞台とした幻想的かつ哲学的な作品であり、のちに象徴主義を標榜する文学者や芸術家たちを魅了する。

1875年、姪カロリーヌの夫エルネスト・コマンヴィルが破産。フロベールは救済のためにドーヴィルの農地を売りに出し、以後生活が厳しくなる。フォーブール・サン=トノレ通り240番地のアパルトマンの6階に転居(5階にカロリーヌが住んでいた)。

1877年4月には唯一の短編集『三つの物語』を発表(シャルパンティエ書店)。現代を舞台として一女中の生涯を語る「純な心(素朴なひと)」、中世の聖者の奇跡を語る「聖ジュリアン伝」、新約聖書の世界を描く「エロディア(ヘロディアス)」の3編は、フロベールの文学世界の要約であると同時に、〈聖なるもの〉を探求しつづけた彼の性質を端的に示す作品でもある。

1879年末、モーパッサンが詩篇「ある娘(水辺にて)」によってエタンプの検事局から予審を受けると、フロベールは80年2月21日の『ゴーロワ』に公開書簡を掲載、弟子を擁護した。結果的にモーパッサンは裁判を免れた。

1880年1月24日-5月8日にかけて『現代生活』誌に『心の城』を発表。5月8日、脳出血によりクロワッセにて死去。11日、カントルーの教会での葬儀ののち、ルーアン大墓地に埋葬された。

1880年1月24日-5月8日にかけて『現代生活』誌に『心の城』を発表。5月8日、脳出血によりクロワッセにて死去。11日、カントルーの教会での葬儀ののち、ルーアン大墓地に埋葬された。晩年に執筆を続けた『ブヴァールとペキュシェ』は作家の急逝によって未完のまま残された。ほぼ完成していた第1部は1881年に刊行されるが(ルメール書店)、作者が計画していた第2部は、膨大な引用を記したノートのみが残され、その全体像に関しては謎が残されている。いずれにせよこの遺作は、通常のレアリスムを遥かに超越したところで構想された哲学的作品であり、フロベールが生涯をかけて練り上げた思想の到達点であった。

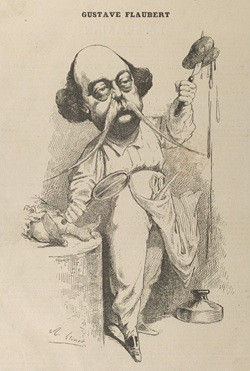

右画像は『パロディ』誌、1869年12月5-12日に掲載されたアシール・ルモによる諷刺画。ボヴァリー夫人を解剖する姿を描き、レアリスムの姿勢を諷刺している。

右画像は『パロディ』誌、1869年12月5-12日に掲載されたアシール・ルモによる諷刺画。ボヴァリー夫人を解剖する姿を描き、レアリスムの姿勢を諷刺している。このように、生前のフロベールは批評家からレアリスム文学の代表者と見なされていたが、作家本人はレアリスムの語を侮蔑し、自らの文学の理想を特定の理念に限定されないより全体的なものに位置づけていた。生涯にわたって、入念な準備と数度の推敲を経ることで完成度の高い作品を発表し続けた一方、残された多数の書簡も貴重な資料となっている。

作家の死後、マルセル・プルースト(1871-1922)はフロベールの文体の斬新さを発見し、その革新性と重要な価値を説いた。「書く」ことに人生のすべてをかけた作家の生涯、残された膨大な草稿類などは、プルースト以降、エクリチュール(書くという営為)の持つ可能性を探求しようとする前衛的意識を持つ作家たちを惹きつけた。20世紀においてはヌーヴォー・ロマンの作家たち、またモーリス・ブランショ(1907-2003)やミシェル・フーコー(1926-1984)といった思想家たちが、フロベールから大きな影響を受けたことが知られている。

20世紀後半以降、残された草稿などの研究が飛躍的に発展し、作家フロベールの創作の秘密について様々な角度から光が当てられて現在に至っている。膨大な知識や情報が極限まで凝縮されて作品の中に詰め込まれているがうえに、フロベールの小説は汲めど尽きせぬ魅力に溢れており、どのような読解にも耐える強靭さと豊穣さを備えていると言えるだろう。その作品は今もなお新たな読者を誘惑してやまない。

*****

モーパッサンは、母の兄アルフレッド・ル・ポワトヴァン(1816-1848)が若い頃のフロベールの親友だったことから、早くからその文学にも触れていた。モーパッサン自身が作家を目指すようになり、1872年頃からフロベールとの交流が深まってゆく。モーパッサンは自作をフロベールに見てもらい、その批評を聞くということを続ける。フロベールの側ではモーパッサンを他の作家・芸術家に紹介し、また彼の原稿を新聞や雑誌に推薦することも度々あった。1876年、モーパッサンは最初の評論「ギュスターヴ・フロベール」を発表。

モーパッサンは、母の兄アルフレッド・ル・ポワトヴァン(1816-1848)が若い頃のフロベールの親友だったことから、早くからその文学にも触れていた。モーパッサン自身が作家を目指すようになり、1872年頃からフロベールとの交流が深まってゆく。モーパッサンは自作をフロベールに見てもらい、その批評を聞くということを続ける。フロベールの側ではモーパッサンを他の作家・芸術家に紹介し、また彼の原稿を新聞や雑誌に推薦することも度々あった。1876年、モーパッサンは最初の評論「ギュスターヴ・フロベール」を発表。モーパッサンはフロベールを「先生」と呼び、フロベールもモーパッサンを自分の「弟子」とみなしていた。弟子は師を通して創作技法の根本を学ぶと同時に、文学についての高い理想をも受け継いだ。そのことが、1880年「脂肪の塊」の成功を生んだと言えるだろう。「脂肪の塊」発表直後にフロベールは急逝し、弟子は名実ともに自立することになる。

以降、モーパッサンは機会あるごとにフロベールの人と芸術について語る。1880年には「一年前の思い出」、「書簡に見るギュスターヴ・フロベール」、1881年に「私生活のギュスターヴ・フロベール」、「ブヴァールとペキュシェ」を発表、亡き師を回想するとともに、その業績を称えている。

1884年には「思い出」、「悲しい閑談」で思い出を語ったのち、それまでの記事を集大成する形で、フロベールのジョルジュ・サンド宛書簡集に序文として「ギュスターヴ・フロベール」(1884年)を発表。フロベールの人と作品について詳細に語っている。

1888年、『ピエールとジャン』冒頭の「小説論」においては、「観察」を巡るフロベールの教えについて語っている。そして1890年、記念碑の除幕式に際して「ギュスターヴ・フロベール」、「フロベールと彼の家」において、今一度フロベールを回想している。

(画像:https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Gustave_Flaubert.jpg)

File:Gustave_Flaubert.jpg)

主な日本語文献

1. 全集

2. 主要作品

3. その他の翻訳

4. 批評・研究書

5. その他(エッセイ・紹介文)

1. 全集 Œuvres complètes

『フローベール全集』、全10巻+別巻、筑摩書房、1965-1970年(1998年に復刊)

- 1巻 ボヴァリー夫人

『ボヴァリー夫人』、伊吹武彦訳

附録

『ボヴァリー夫人』草案、島田尚一訳

『ボヴァリー夫人』裁判記録、沢田閏訳 - 2巻 サラムボー

『サラムボー』、田辺貞之助訳

附録

サント=ブーヴへの手紙、田辺貞之助訳

フレーナーへの手紙、田辺貞之助訳

ポリュビオス『総史』第一巻より、田辺貞之助訳

『カルタゴ紀行(抄)』、田辺貞之助訳 - 3巻 感情教育

『感情教育』、生島遼一訳 - 4巻 聖アントワーヌの誘惑、三つの物語

『聖アントワーヌの誘惑』、渡辺一夫・平井照敏訳

『三つの物語』、山田九朗訳

附録

『聖アントワーヌの誘惑』初稿より、平井照敏訳

『パレスチナ紀行(抄)』、山田九朗訳 - 5巻 ブヴァールとペキュシェ、紋切型辞典

『ブヴァールとペキュシェ』、新庄嘉章訳

『紋切型辞典』、山田爵訳

附録

「侯爵夫人のアルバム」、山田爵訳

「各種文体の標本」、山田爵訳

「比較対照句集」、山田爵訳

「当世風思想一覧」、山田爵訳

「マレスコ公証人役場の見習書記の原稿―詩的断章」、山田爵訳

『ブヴァールとペキュシェ』〔第二巻〕結末のプラン、山田爵訳 - 6巻 初期作品 I

『芸術と進歩』、山田爵訳

『ド・ギュイーズ公の死』、渡辺一夫訳

『サン・ピエトロ・オルナノ』、生田耕作訳

『この香を嗅げ』、松田穣訳

『フィレンツェのペスト』、山田稔訳

『愛書狂』、生田耕作訳

『激怒と無力』、山川篤訳

『地獄の夢』、篠田浩一郎訳

『博物学の一課―書記属』、山田爵訳

『汝何を望まんとも』、山川篤

『情熱と美徳』、松田穣訳

『苦悶』、生田耕作訳

『死者の舞踏』、小佐井信二訳

『ラブレーについて』、二宮敬訳

『芸術と商業』、山田爵訳

『スマール』、篠田浩一郎訳

『マチュラン博士の葬式』、山田稔訳 - 7巻 初期作品 II

『狂人の手記』、飯島則雄訳

『十一月』、桜井成夫訳

『初稿 感情教育』、平井照敏訳

附録

『ドン・ジュアンの一夜』、山田爵訳 - 8巻 書簡 I

書簡 I(1830-1851)、蓮實重彦・平井照敏訳

「思い出・覚書・瞑想」、山田爵訳

「野を越え、磯を越えて(抄)」、蓮實重彦訳

「エジプト紀行」、平井照敏訳

附録

カロリーヌ・コマンヴィル『懐しき思い出』、篠田俊蔵訳

マクシム・デュ・カン『文学的回想』より ギュスターヴ・フローベール、篠田浩一郎訳

アルフレッド・ル・ポワトヴァン 詩作品より、平井照敏訳 - 9巻 書簡 II

書簡 II(1851-1857)、山田爵、斉藤昌三・蓮實重彦訳

附録

サント=ブーヴ「フローベールの『ボヴァリー夫人』」、土居寛之訳

シャルル・ボードレール「フローベール著『ボヴァリー夫人』」、山田爵訳 - 10巻 書簡 III

書簡 III(1858-1880)、中村光夫・山川篤・加藤俊夫・平井照敏・内藤昭一・蓮實重彦訳

ルイ・ブイエ遺作詩集『最後の歌』序文、平井照敏訳

附録

エミール・ゾラ「作家フローベール」(抄)、宮原信訳

ギー・ド・モーパッサン「ギュスターヴ・フローベール」(抄)、宮原信訳

モーパッサンからフローベールへの書簡、宮原信訳

ゴンクール『日記』より、斉藤一郎訳

ポール・ブールジェ「フローベール」、平岡昇訳 - 別巻 フローベール研究

マルセル・プルースト「フローベールの「文体」について」、鈴木道彦訳

シャルル・デュ・ボス「フローベールにおける《内的環境》について」、篠田浩一郎訳

アルベール・チボーデ『ギュスターヴ・フローベール』より、生島遼一訳

ジャン=マリ・カレ「フローベールとマクシム・デュ・カン」、平井照敏訳

ジャン・ポミエ「『ボヴァリー夫人』新考」、山田爵訳

レーモン・クノー「ギュスターヴ・フローベールの『ブヴァールとペキュシェ』」、渡辺一民訳

マリ=ジャンヌ・デュリー「フローベールと未刊行草案」、加藤晴久訳

ジャン=ピエール・リシャール「フローベールにおけるフォルムの創造」、蓮實重彦訳

ジョルジュ・プーレ「フローベールの円環思考」、篠田一士訳

ジャン・ルーセ「『ボヴァリー夫人』または小説らしからぬ小説」、加藤晴久訳

モーリス・ブランショ「ヴィットゲンシュタインの問題」、清水徹訳

ジュヌヴィエーヴ・ボレーム「『ボヴァリー夫人』論」、戸田吉信訳

モーリス・ナドー「『ブヴァールとペキュシェ』について」、篠田浩一郎訳

ジャン=ポール・サルトル「父親と息子」、平井啓之訳

フーゴー・フォン・ホーフマンスタール「『感情教育』」、川村二郎訳

ジャン・ミドルトン・マリ「ギュスターヴ・フローベール」、土岐恒二訳

エズラ・パウンド「ジェイムズ・ジョイスとペキュシェ」、小佐井伸二訳

ホルヘ・ルイス・ボルヘス「『ブヴァールとペキュシェ』擁護」、土岐恒二訳

ジェルジ・ルカーチェ「『サラムボー』論」、円子修平訳

エドマンド・ウィルソン「フローベールの政治学」、丸谷才一訳

リチャード・パーマー・ブラックマー「ところを得ぬ美 フローベールの『ボヴァリー夫人』」、土岐恒二訳

蓮實重彦「フローベールと文学の変貌」

2. 主要作品 Œuvres principales

- 『ボヴァリー夫人』Madame Bovary (1857)

- フローベール『ボヴァリー夫人』、伊吹武彦訳、岩波文庫、上下巻、1939年(1960年、2007年改版)

- フローベール『ボヴァリー夫人』、生島遼一訳、新潮文庫、1965年(1997年改版)

- フロベール『ボヴァリー夫人 田舎の風俗』、村上菊一郎訳、角川文庫、1966年

- フローベール『ボヴァリー夫人』、白井浩司訳、旺文社文庫、1967年

- フローベール『ボヴァリー夫人』、山田爵訳、河出文庫、2009年

- フローベール『ボヴァリー夫人』、芳川泰久訳、新潮文庫、2015年

- フローベール『ボヴァリー夫人(抄)』、菅野昭正訳、『ポケットマスターピース07』、堀江敏幸編、集英社文庫、2016年、p. 127-371.

- フローベール『ボヴァリー夫人』、太田浩一訳、光文社古典新訳文庫、2025年

- 『サラムボー』Salammbô (1862)

- フロベール『サランボオ』、神部孝訳、角川文庫、上下巻、1953-1954年

- フローベール『サランボー(抄)』、笠間直穂子訳、『ポケットマスターピース07』、堀江敏幸編、集英社文庫、2016年、p. 373-546.

- フローベール『サラムボー』、中條屋進訳、岩波文庫、上下巻、2019年

- 『感情教育』L'Éducation sentimentale (1869)

- フローベール『感情教育』、生島遼一訳、岩波文庫、上下巻、1971年

- フローベール『感情教育』、山田爵訳、河出文庫、上下巻、2009年

- フローベール『感情教育』、太田浩一訳、光文社古典新訳文庫、上下巻、2014年

- 『聖アントワーヌの誘惑』La Tentation de Saint Antoine (1874)

- フローベール『聖アントワヌの誘惑』、渡辺一夫訳、岩波文庫、1940年(1957年改版)

- 『三つの物語』Trois contes (1877)

- フローベール『三つの物語』、山田九朗訳、岩波文庫、1940年(「まごころ」、「聖ジュリヤン伝」、「ヘロヂアス」)

- フロベール『三つの物語』、太田浩一訳、福武文庫、1991年(「純な心」、「聖ジュリアン伝」、「ヘロディア」)

- 工藤庸子『サロメ誕生 フローベール/ワイルド』、新書館、2001年(「ヘロディア」、p. 97-173.)

- フローベール『三つの物語』、谷口亜沙子訳、光文社古典新訳文庫、2018年(「素朴なひと」、「聖ジュリアン伝」、「ヘロディアス」)

- 『ブヴァールとペキュシェ』Bouvard et Pécuchet (1881)

- フロベール『ブヴァールとペキュシェ』、鈴木健郎訳、岩波文庫、上中下巻、1954-1955年

- フローベール『ブヴァールとペキュシェ(抄)』、菅谷憲興訳、『ポケットマスターピース07』、堀江敏幸編、集英社文庫、2016年、p. 547-719.

- フローベール『ブヴァールとペキュシェ』、菅谷憲興訳、作品社、2019年

- 『紋切型辞典』Dictionnaire des idées reçues

- フローベール『紋切型辞典』、山田爵訳、平凡社ライブラリー、1998年

- フローベール『紋切型辞典』、小倉孝誠訳、岩波文庫、2000年

3. その他の翻訳 Autre traduction

- G・フローベール「愛書狂」、『愛書狂』、生田耕作編訳、白水社、1980年(平凡社ライブラリー、2014年、p. 7-34.)

- フロベール『ボヴァリー夫人の手紙』、工藤庸子編訳、筑摩書房、1986年

- 『往復書簡 サンド=フロベール』、持田明子訳、藤原書店、1998年

- ギュスターヴ・フロベール『フロベールのエジプト』、斎藤昌三訳、法政大学出版局、叢書ウニベルシタス、1998年

- ギュスターヴ・フローベール「愛書狂」、生田耕作訳、『書物愛 海外篇』、紀田順一郎編、晶文社、2005年(創元ライブラリ、2014年、p. 7-30.)

- ギュスターヴ・フローベール『ブルターニュ紀行 野を越え、浜を越え』、渡辺仁訳、新評論、2007年

- ギュスターヴ・フロベール『心の城』、柏木加代子訳、大阪大学出版局、2015年

- フローベール『十一月』、笠間直穂子訳、『ポケットマスターピース07』、堀江敏幸編、集英社文庫、2016年、p. 7-125.

- フローベール「書簡選」、山﨑敦訳、『ポケットマスターピース07』、堀江敏幸編、集英社文庫、2016年、p. 721-774.

4. 批評・研究書 Œuvres critiques

- J・P・サルトル『家の馬鹿息子 フローベール論』、平井啓之・鈴木道彦・海老坂武・蓮實重彦訳、人文書院、4巻、1982-2015年(4巻は鈴木道彦・海老坂武監訳、黒川学・坂井由加里・澤田直訳)

- ジェラール・ジュネット「フローベールの沈黙」、和泉涼一訳、『フィギュール I』、花輪光監訳、書肆風の薔薇、1991年、p. 257-278.

- トニー・タナー「フロベール『ボヴァリー夫人』」、『姦通の文学 契約と違反 ルソー・ゲーテ・フロベール』、高橋和久・御輿哲也訳、朝日出版社、1986年、p. 373-565.

- アルベール・チボーデ『ギュスターヴ・フロベール』、戸田吉信訳、法政大学出版局、叢書ウニベルシタス、2001年(『フローベール論』、冬樹社、1966年)

- アンリ・トロワイヤ『フロベール伝』、市川裕見子・土屋良二訳、水声社、2008年

- ウラジミール・ナボコフ「ギュスターヴ・フロベール『ボヴァリー夫人』」、『ナボコフの文学講義』、野島秀勝訳、河出文庫、2013年、上巻、p. 307-403.

- M・バルガス=リョサ『果てしなき饗宴 フロベールと「ボヴァリー夫人」』、工藤庸子訳、筑摩叢書、1988年

- ミシェル・フーコー『幻想の図書館』、工藤庸子訳、哲学書房、「ミシェル・フーコー文学論集 2」、1991年

- ポール・ブールジェ「ギュスターヴ・フロベール」、『現代心理論集 デカダンス・ペシミズム・コスモポリタニズムの考察』、平岡昇・伊藤なお訳、法政大学出版局、叢書ウニベルシタス、1987年、p. 43-104.

- マルセル・プルースト「フローベールの『文体』について」、『プルースト評論選 I文学篇』、保苅瑞穂訳、ちくま文庫、2002年、p. 213-238.

- ジャンヌ・ベム『フロベール コンテンポラリーなまなざし』、柏木加代子訳、水声社、2017年

- ――『フロベールと〈ジェンダー〉 クィアな家族から「新しい女」へ』、柏木加代子訳、水声社、2022年

- シャルル・ボードレール「ギュスターヴ・フローベール著『ボヴァリー夫人』書評」、『ボードレール批評 3』、阿部良雄訳、ちくま学芸文庫、1999年、p. 55-72.

- ジャン=ピエール・リシャール『フローベールにおけるフォルムの創造』、芳川泰久・山崎敦訳、水声社、2013年

- 朝比奈弘治『フローベール『サラムボー』を読む 小説・物語・テクスト』、水声社、1997年

- 小倉孝誠『「感情教育」 歴史・パリ・恋愛』、みすず書房、「理想の教室」、2005年

- 金崎春幸『フローベール研究 ―作品の生成と構造―』、大阪大学出版会、2014年

- 工藤庸子『恋愛小説のレトリック 「ボヴァリー夫人」を読む』、東京大学出版会、1998年

- 斎藤昌三『フロベールの小説』、大修館書店、1980年

- 滝澤壽『フランス・レアリスムの諸相 フローベールをめぐって』、駿河台出版社、2000年

- 寺田光徳「フローベール――癲癇、梅毒、そしてヒステリーと『ボヴァリー夫人』」、『梅毒の文学史』、平凡社、1999年、p. 85-150.

- 戸田吉信『ギュスターヴ・フロベール研究』、駿河台出版社、1983年

- 中村光夫『フロオベルとモウパッサン』、講談社、1967年

- 橋本由紀子『フロベールの聖〈領域〉 「三つの物語」を読む』、彩流社、2013年

- 蓮實重彦『「ボヴァリー夫人」論』、筑摩書房、2014年

- ――『「ボヴァリー夫人」拾遺』、羽鳥書店、2014年

- 松澤和宏『「ボヴァリー夫人」を読む 恋愛・金銭・デモクラシー』、岩波書店、岩波セミナーブックス、2004年

- 松澤和宏+小倉孝誠編訳『フローベール 文学と〈現代性〉の行方』、水声社、2021年

- 宮下志朗「本の密猟者エンマ――一九世紀フランスの読書する女」、「『ハネムーン』の大切さ――フロベール『ボヴァリー夫人』再読」、『読書の首都パリ』、みすず書房、1998年、p. 205-254.

- 山川篤『フローベール研究 作品批評史 (1850-1870)』、風間書房、1970年

- 横山昭正「ボヴァリー夫人エンマ ―馬と視線―」、『視線のロマネスク ―スタンダール・メリメ・フロベール』、渓水社、2009年、p. 291-365.

- 芳川泰久『「ボヴァリー夫人」をごく私的に読む 自由間接話法とテクスト契約』、せりか書房、2015年

- 和田誠三郎『フロオベールの晩年』、青山社、1985年

5. その他(エッセイ・紹介文) Autres ouvrages

- 工藤庸子「7 フローベール『ボヴァリー夫人』」、「8 フローベール『純な心』」、工藤庸子・池内紀・柴田元幸・沼野充義『世界の名作を読む 海外文学講義』、角川ソフィア文庫、2016年、p. 125-165.

- 津村記久子「エンマのだめさは止まらない フローベール『ボヴァリー夫人』」、『やりなおし世界文学』、新潮社、2022年(新潮文庫、2025年、p. 280-284.)

- 柚木麻子「『ボヴァリー夫人』――何不自由ない主婦が破滅へまっさかさま」、『名作なんか、こわくない』、PHP研究所、2017年、p. 19-27.(PHP文芸文庫、2021年、p. 21-25.)

- 芳川泰久「ボヴァリー夫人」、小池昌代・芳川泰久・中村邦生『小説への誘い 日本と世界の名作120』、大修館書店、2015年、p. 40-41.