『稽古』について

Sur Une répétition

ギィ・ド・モーパッサンによる一幕韻文喜劇。1875年10月6日、母親宛て書簡(第47信)に言及があるが、翌76年3月11日のロベール・パンション宛書簡(第48信)に次のように記されている。

ギィ・ド・モーパッサンによる一幕韻文喜劇。1875年10月6日、母親宛て書簡(第47信)に言及があるが、翌76年3月11日のロベール・パンション宛書簡(第48信)に次のように記されている。僕のほうでは、今は芝居には手をつけていない。劇場の支配人は、彼等のために仕事してやるに値しないと、決定的に分かったのさ!!! 本当のところ、彼等は、僕らの作品に魅力があるとは認めるのだが、上演はしないんだ。僕としては、出来が悪いと思いながら、上演してくれるほうがよっぽどいいと思う。レーモン・デランドが僕の『稽古』を、ボードヴィル座でやるには繊細に過ぎると判断したなんて、言うまでもないことさ。僕もそんなに頑張った訳でもないしね。

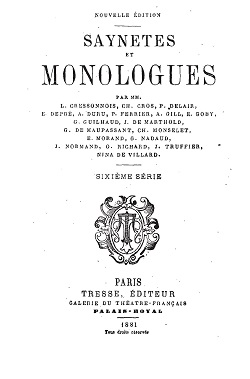

後に、80年になって、出版社トレスが毎年刊行する『寸劇と独白』 Saynètes et monologues 第6集に掲載される。その際、モーパッサンが出版人に宛てた書簡には、駆け出しの作家の苦労と同時に、彼のしたたかな一面も窺われて興味深い(第145信を参照)。

ここでもまた主題は恋愛であり、男女の恋愛観のずれ、主導する女性と、従う男性という構図など、『リュヌ伯爵夫人』や『昔がたり』とも共通する面を持っている。

だが本作品の眼目はやはり、劇中劇という構成にあり、演技における本当らしさがテーマとして扱われている点にあるだろう。

小説において成功を収めた自然主義作家は、同時に劇への進出も志した。しかし、『ナナ』や『居酒屋』の商業的成功はあるものも、全体として演劇における自然主義は、アントワーヌの自由劇場まで、十分な成果をあげ得なかった。今日、一般的にはそのように考えられているが、このことは、ブルジョア、民衆という観客の趣向が、現実を主題にする深刻(陰惨)なドラマを好んで受容しなかったという点に、その大きな原因を擁していると思われる。また、当時の劇における慣習、様式がかった誇張された演技が、「本当らしさ」を求める自然主義の理念を舞台上に実現するのを阻害した、という点も見逃せない。

ささやかな小品『稽古』は、決して野心的・前衛的な作品ではないが、ここにおいてモーパッサンは、世間一般における演劇的慣習の「嘘」を槍玉にあげ、本当らしい演技の必要を説き、虚実の交錯を作品の中心に置いてみせる。もっともそのような作品を韻文で綴ったところに、保守的な作者の立場を窺うことが出来るし、結果的に本作を奇妙なものに仕上げてはいる。

当代への演劇に対する批判を内包させた『稽古』は、モーパッサンにとっての理想の演劇(それは自然主義者にとっての理想でもある)のあり方を、間接的に語っている点で、興味深いように思われる。