ギィ・ド・モーパッサンとは

La vie de Guy de Maupassant

Henry-René-Albert-Guy de Maupassant,

Château de Miromesnil, Tourville-sur-Arques, Seine Inférieure (Seine-Maritime actuel), 1850

- Paris, 1893

アンリ=ルネ=アルベール=ギィ・ド・モーパッサン

トゥールヴィル=シュル=アルク、ミロメニルの城館、1850年

― パリ、1893年

Château de Miromesnil, Tourville-sur-Arques, Seine Inférieure (Seine-Maritime actuel), 1850

- Paris, 1893

アンリ=ルネ=アルベール=ギィ・ド・モーパッサン

トゥールヴィル=シュル=アルク、ミロメニルの城館、1850年

― パリ、1893年

(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)

Index

- 概略

- 少年時代

- 小役人生活

- 「脂肪の塊」でデビュー

- ジャーナリストとして

- 最初の長編『女の一生』

- 中短編小説の特徴

- 第2長編『ベラミ』

- 放浪生活

- その他の長編

- モーパッサンの文学観

- 早すぎた晩年

- 後世の評価

概略

ギィ・ド・モーパッサンはフランスの小説家。名前はギー、ギと表記することもある。

ギィ・ド・モーパッサンはフランスの小説家。名前はギー、ギと表記することもある。長編も執筆したが、300を越す中短編小説によってとくに今日も名を残す。レアリスムの技法に則りながら、日常の小市民の生活に見られる喜怒哀楽を限られた紙面の中で鮮やかに描き出した。喜劇的な笑い話を語る一方、孤独、自殺といったテーマも頻繁に扱い、ペシミスティックな世界観の持ち主としても知られている。

明治・大正期の日本の作家に積極的に受容され、なかでも国木田独歩や田山花袋への影響は大きく、日本の自然主義文学成立に重要な働きを果たした。また、青年時代の永井荷風はモーパッサンに傾倒し、フランス語で作品を繙読した。その後も一般読者に好んで読まれ続け、フランス文学の中でも最も翻訳の多い作家のひとりである。

少年時代

1850年8月5日、ノルマンディー地方、セーヌ=アンフェリュール県(現在のセーヌ=マリティーム県)、トゥールヴィル=シュル=アルクにあるミロメニルの城館にて誕生。父親はギュスターヴ(1821-1900)、母親はロール(1821-1903、旧姓ル・ポワトヴァン)。

1850年8月5日、ノルマンディー地方、セーヌ=アンフェリュール県(現在のセーヌ=マリティーム県)、トゥールヴィル=シュル=アルクにあるミロメニルの城館にて誕生。父親はギュスターヴ(1821-1900)、母親はロール(1821-1903、旧姓ル・ポワトヴァン)。幼少時代をエトルタを中心としたノルマンディーで幸福に過ごす。1856年、グランヴィル=イモーヴィルにて弟エルヴェ(-1889)誕生。しかし、1860年末、父親の浮気などが原因で両親は別居。以後父親はパリで生活を続ける一方、母ロールが二人の息子の養育を担う。幼少時にギュスターヴ・フロベール(1821-1880)の友人でもあった母ロールは、モーパッサンの生涯に大きな位置を占める存在である(ロールの兄アルフレッド・ル・ポワトヴァン(1816-1848)がフロベールの親友だったが、早逝している)。

1863年よりイヴトーの神学校に通うが、厳格な規律に耐えられず、不良行為の廉で退校。1868年にルーアン中等学校(現在のコルネイユ高校)に通う。この頃より本格的に詩作を始める。ルーアン在住の詩人ルイ・ブイエ(1821-1869)と親交を持つが、1869年7月、ブイエは急死する。その年、学校を卒業し、文学バカロレアを取得する。

小役人生活

パリ大学法学部に登録するが、1870年7月に普仏戦争が勃発。モーパッサンは従軍し、ルーアン第2師団兵站部に配属。12月、プロシア軍の侵攻を逃れてル・アーヴルまで敗走したのち、3月にエトルタで家族と再会する。以後、終生変わらず厭戦思想を抱くと同時に、戦地での経験は、多くの短編小説に結実する(「マドモワゼル・フィフィ」、「ふたりの友」、「ミロンじいさん」、「ソヴァージュばあさん」)。

除隊後にパリに戻った後、1872年より海軍省に勤め始める。1878年に文部省に移るが、小役人としての生活の倦怠と貧窮の辛さは、フロベール宛の書簡に窺われる。また役人をはじめとした小市民の生活をつぶさに観察した体験も、多くの中短編小説に生かされることとなる(「宝石」、「遺産」、「馬に乗って」)。

1872年頃よりフロベールとの交友が本格的に始まり、モーパッサンは試作(詩・戯曲・短編)を師に読んでもらい、その批評を受けるということを7年にわたって続ける。フロベールーモーパッサンの師弟関係は、文学史上も他に例の少ない幸福かつ実りの多いものである。フロベールの死後も、モーパッサンの師への尊敬と愛情は変わらず、それは10編に及ぶフロベールについて書かれた記事に窺える(1884年「ギュスターヴ・フロベール」等)。

1872年頃よりフロベールとの交友が本格的に始まり、モーパッサンは試作(詩・戯曲・短編)を師に読んでもらい、その批評を受けるということを7年にわたって続ける。フロベールーモーパッサンの師弟関係は、文学史上も他に例の少ない幸福かつ実りの多いものである。フロベールの死後も、モーパッサンの師への尊敬と愛情は変わらず、それは10編に及ぶフロベールについて書かれた記事に窺える(1884年「ギュスターヴ・フロベール」等)。一方、フロベールの仲介のもとに、エドモン・ド・ゴンクール(1822-1896)、イヴァン・トゥルゲーネフ(1818-1883)、エミール・ゾラ(1840-1902)アルフォンス・ドーデ(1840-1897)といった作家との交流も深まる。とくにゾラとの関係が「脂肪の塊」による実質的なデビューにつながってゆく。

小役人の憂鬱な生活の中での唯一の気晴らしは、週末に友人たちとセーヌ河畔へボートを漕ぎに出かけることであった。たくましい筋肉と日焼けした肌をしたスポーツマンのモーパッサンは、一見、当時の文学者像とかけ離れていたこともあり、周囲の作家たちは彼が文学において成功を収めることを予想さえしていなかったという。友人と演じた猥雑な笑劇『バラの葉陰、トルコ館』に当時の様子が窺える。

なお1870年代に取り組んだ詩作品の多くは1880年『詩集』に収められ、この時期に数編の戯曲も残している(『リュヌ伯爵夫人の裏切り』、『昔がたり』)。

「脂肪の塊」でデビュー

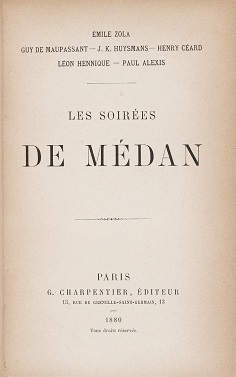

1880年4月、『メダンの夕べ』所収の短編「脂肪の塊」によって、モーパッサンは実質的に作家としてデビューを果たす。『メダンの夕べ』は、ゾラおよび、彼の下に集う若い自然主義文学者たち(J・K・ユイスマンス、アンリ・セアール、レオン・エニック、ポール・アレクシ)による短編集。いずれも普仏戦争を題材にした短編を集め、巷にあふれる愛国主義的な言説と一線を画した戦争批判を展開している。

1880年4月、『メダンの夕べ』所収の短編「脂肪の塊」によって、モーパッサンは実質的に作家としてデビューを果たす。『メダンの夕べ』は、ゾラおよび、彼の下に集う若い自然主義文学者たち(J・K・ユイスマンス、アンリ・セアール、レオン・エニック、ポール・アレクシ)による短編集。いずれも普仏戦争を題材にした短編を集め、巷にあふれる愛国主義的な言説と一線を画した戦争批判を展開している。「脂肪の塊」では、占領下のノルマンディー地方においてルーアンからディエップへの旅を企てた一行が、トートの宿屋でプロイセン将校に足止めされる。理由は娼婦〈脂肪の塊〉にあった。はじめは彼女に同情を寄せた貴族・ブルジョアたちだが、足止めが長引くにつれ不満を募らせ、彼女を「陥落」させる方策を練り始める……。人間の抱く欲望とエゴイズムを痛烈に暴き立てる本作は、当初から短編集中で最も優れた作品と見なされ、フロベールも傑作の烙印を押した。

この成功の直後、5月8日にフロベールが死去。モーパッサンはひとりの独立した作家としての道を本格的に歩み始めるが、その期間はわずか10年に限られていた。

ジャーナリストとして

1880年5月、モーパッサンは役所勤めを退き、文筆活動に専念する。『ゴーロワ』紙において、はじめに『パリのあるブルジョアの日曜日』連作を発表した後、もっぱらジャーナリストとしてクロニック(時評文)を執筆する。

1880年5月、モーパッサンは役所勤めを退き、文筆活動に専念する。『ゴーロワ』紙において、はじめに『パリのあるブルジョアの日曜日』連作を発表した後、もっぱらジャーナリストとしてクロニック(時評文)を執筆する。ジャーナリズムの活動と並行して創作も行い、1881年5月、最初の短編集『テリエ館』を刊行。巻頭の短編「テリエ館」は、娼婦の一行が女将の姪の初聖体拝領に出かける様を描く。娼婦を一般女性と変わらない者として描くことによって、ブルジョア道徳を槍玉に挙げている。短編集には他に「野あそび(ピクニック)」、「家庭」、「いなか娘のはなし」などが収録されている。

1881年7月、モーパッサンは『ゴーロワ』紙の特派員としてアルジェリアへ出発。2か月に渡って砂漠地方を巡り、アフリカの光景やアラブ人の風俗について記録する一方、フランスの植民地政策を厳しく批判している。これらの記事は集められ、1884年に旅行記『太陽の下に』に収められる。アフリカの光景に魅せられたモーパッサンは、のちに1888年、1890年に再訪する。

1881年10月末より『ジル・ブラース』紙(筆名モーフリニューズ)にも寄稿を始め、以後、両紙においてたくさんの短編小説を発表。『マドモアゼル・フィフィ』(初版、1882)以降、短編集が次々に刊行される。いずれも好評をもって迎えられ、瞬く間にモーパッサンは文壇に主要な位置を占める作家となる。

最初の長編『女の一生』

1883年、最初の長編小説『女の一生』を発表(原題 Une vie は「ある人生」を意味する)。この作品も成功を収めるが、主人公ジャンヌの恋愛、夫婦生活の様が赤裸々に描かれているというスキャンダラスな面が売り上げに拍車をかけたのも事実である(アシェット書店は、一時駅の売店での販売を禁止した)。

1883年、最初の長編小説『女の一生』を発表(原題 Une vie は「ある人生」を意味する)。この作品も成功を収めるが、主人公ジャンヌの恋愛、夫婦生活の様が赤裸々に描かれているというスキャンダラスな面が売り上げに拍車をかけたのも事実である(アシェット書店は、一時駅の売店での販売を禁止した)。『女の一生』は、フロベール『ボヴァリー夫人』と共通する要素が多く認められる。修道院寄宿学校から出たばかりの女主人公ジャンヌの抱く夢と希望が、現実生活の中で破れていく様を描いている。吝嗇な夫ジュリヤンの浮気、溺愛する息子ポールが不良児に育ち出奔、相次ぐ両親の死の後、家屋敷も売り払うこととなる。四十過ぎにしてひとり孤独な老境を迎えるが、孫娘が彼女に残され、そこにわずかながらも希望を見いだす。最終行、女中ロザリーの台詞、「結局のところ、人生は思っていたほど良くも悪くもないものですわ」は、ロマン主義的な劇的な生涯とも、同時代の自然主義者が描く極端に悲惨な人生とも異なった、真に現実的な生活のありようを示す作者の意思表示と読めよう。本作は副題に「ささやかな真実」と付されている。

中短編小説の特徴

『山鴫物語』(1883)、『ミス・ハリエット』(1884)など、著者生前に刊行された短編集は15冊に及ぶ。

『山鴫物語』(1883)、『ミス・ハリエット』(1884)など、著者生前に刊行された短編集は15冊に及ぶ。短編においては「脂肪の塊」、「テリエ館」などに娼婦を主人公に登場させ、社会的偏見と彼女たちの現実の生活との落差のうちに、より真実に近い人間の姿を浮き上がらせようと試みる(「流れながれて」、「港」)。同時に偽善的なブルジョア社会に対する諷刺の意図もそこには込めめられている(「アンドレの病気」、「クリスマスの夜」)。

一般的には扱われる主題によって、ノルマンディーの農民を描くもの、都会の小市民の生活を描くもの、そして別に普仏戦争を題材にしたもの、および幻想小説、といった区分けがなされている。エゴイスティックなまでに自己の利害に固執する農民(「穴」、「酒樽」、「悪魔」)、ささやかな出来事に一喜一憂する都会のブルジョア、プチ・ブルジョア階級(「雨傘」、「家庭」、「勲章をもらったぞ」、「首飾り」)等、作者の筆致はしばしば皮肉かつ諷刺的である一方、不幸な者、貧しい者、娼婦をはじめとする社会階級の低いものに対しては同情的でもあった(「ジュールおじさん」、「ささやかな悲劇」、「クロシェット」、「ミス・ハリエット」)。

また作家自身自由恋愛を信奉し生涯独身を通したが、恋愛、男女関係を描いたものの中でも、かつての愛人の残した子どもという存在が、諸作品に繰り返し描かれることは注目に値する。捨て子の側の視点から描かれることもあれば、子どもを疎かにしていた父親の視点から語られることもあるが、いずれにせよ作家にとって重要なテーマであったことは疑いない(「父親」、「息子」、「親殺し」、「オリーブ園」)。作家はとりわけ母親と親密な仲にあり、そのため父親との仲は疎遠であったと考えられているが、そのことも大きく影響していよう。

今日「幻想小説」と呼ばれる作品の多くは、未知のものに対する極度の恐怖を語ったものや(「恐怖」(1884)、「山の宿」、「エルメ夫人」)、幻覚をはじめとした狂気の体験を綴ったものであるが(「あいつか?」、「狂人か」、「髪の毛」、「夜」)、同時代に発展しつつあった精神医学的知見に則ったものとなっている。一方、人間の認識能力の限界性に対する意識は、実証主義的風潮への批判を込めて、人間の理解を超えた何物かの存在を語る(「ある狂人の手紙」)。代表作は「オルラ」(1887)である。

第2長編『ベラミ』(1885)

モーパッサンは母よりエトルタ、グラン・ヴァルの菜園を譲り受け、そこに別荘を建設する。作家の名前 Guy を踏まえて Guillette ギエット荘と命名された。以後、毎年のように夏をここで過ごすことになる。

モーパッサンは母よりエトルタ、グラン・ヴァルの菜園を譲り受け、そこに別荘を建設する。作家の名前 Guy を踏まえて Guillette ギエット荘と命名された。以後、毎年のように夏をここで過ごすことになる。また、1883年11月より召使としてフランソワ・タッサールが仕える。彼の記した2冊の回想録(『モーパッサンの思い出』、『新 モーパッサンの思い出』未完)は、事実関係に疑問を残しつつも、作者の私生活に関する貴重な資料となっている。

1885年、長編第2作『ベラミ』を刊行。作者自身知悉のジャーナリズムの世界を舞台とし、美貌だけを唯一の武器に、次々に女性を征服し社会的に成り上がってゆく、主人公ジョルジュ・デュロワの物語である。ベラミ(色男)は彼につけられたあだ名である。モデルが誰であるかという点で物議を醸し、またジャーナリズム批判と受け取られた本作も評判となり、作者の地位は不動のものとなる。

放浪生活

作家として成功するとともに、モーパッサンは上流の社交界にも出入りし、幾人かの親しい女友達の名が今日挙げられている(エルミーヌ・ルコント・デュ・ヌイ、ポトツカ伯爵夫人、マリー・カーン、ジュヌヴィエーヴ・ストロース)。

また頻繁に旅行に出かけるようになり、1885年にヨットを購入し、ベラミ号と命名(後にベラミ2号も購入される)、地中海に乗り出し、コート・ダジュール、イタリアへと旅行を繰り返す。彼がこよなく海を愛したのはもちろんだが、20代に罹患した梅毒の進展に伴う頭痛や眼疾に苦しみ、精力的な執筆活動や社交界での疲労、また薬物の濫用から、彼の身体は急速に蝕まれていった。南方への逃避は、都会の喧騒から逃れ、自由な休息の時を求めるためでもあった。またある時期よりしきりに寒気に襲われ、夏場でも暖炉に火を入れる暮らしをする中で、より強烈な日光を求めるという衝動もあった。

1888年に『水の上』を発表。1週間におよぶ地中海クルーズの航海日誌という体裁だが、実際には多数のクロニックを取り込み、旅行記でもあり随筆でもあるといった作品となっている。

1890年、旅行記『放浪生活』刊行。南仏、イタリア、アフリカの紀行文を収めている。

その他の長編

5年ばかりのうちに200を越す中短編小説、およびほぼ同数の時評記事を執筆した後、1880年代半ばより、モーパッサンの生産力には衰えが見え始める。同時に作者自身は、常に短編よりも長編小説に価値を置いており、次第に長編に力を入れるようになる。『モン=オリオル(モントリオル)』、『ピエールとジャン』、『死のごとく強し』、『わたしたちの心』がその他の長編である。

『モン=オリオル(モントリオル)』(1887)はオーベルニュ地方の温泉保養地を舞台としている。一儲けをたくらむ実業家や保養客目当てに来る医者、患者たちの生態を背景に、若い女主人公クリスチアーヌの恋愛と別れを主筋として展開する。

『ピエールとジャン』(1888)は最も短い長編であるが、簡潔かつ緊密な構成によって、最も成功した作品とも言われている。弟ジャンが母親の若い時の不義の息子であることが、彼だけに託された遺産金が原因で発覚する。主人公は兄ピエールであり、母親に対する疑惑に苦しみ、最終的には実の息子である彼が、家と故郷を捨て、船医として海上に去るに終る。

『死のごとく強し』(1889)、『わたしたちの心』(1890)の2作は、上流の社交界を舞台とする点で前2作と傾向が異なっている。

『死のごとく強し』(1889)、『わたしたちの心』(1890)の2作は、上流の社交界を舞台とする点で前2作と傾向が異なっている。『死のごとく強し』においては芸術家オリヴィエ・ベルタンが、愛人アンヌ・ド・ギユロワの娘アネットに、かつての若かりし頃の愛人の姿を見いだし、二人への愛情の間で迷い、自殺によって苦悩の終止符を打つ。

『わたしたちの心』では、情熱的恋愛に浸ることのできない現代女性ミシェル・ド・ビュルヌとの恋に悩む主人公マリオルの苦悩が語られる。マリオルは田舎に引きこもり、そこで田舎娘のエリザベトを愛人にするが、再び愛人のもとに戻るところで物語は幕を閉じる。

これらの作品においては「老い」と「死」が重要なテーマをなしている。また、初期の短編に見られた客観的手法によって、人物を外面から捉えるのとは変わり、主人公の内面が分析的に詳しく語られる点で、技法の点でも大きな推移を認めることができよう。自然主義的な「生理学」を重視した小説から、伝統的な「心理分析」の小説への移行は、同時に時代の流行の変化にも呼応するものであった。

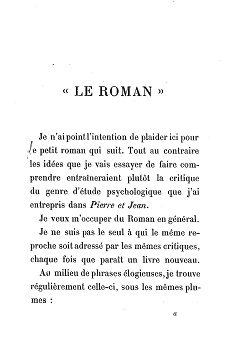

モーパッサンの文学観

モーパッサンは、師フロベールの教えに忠実に、自らの文学について直接的にはあまり語らなかったが、彼の文学観は『ピエールとジャン』の冒頭に置かれた「小説論」に顕著に窺うことができる。現代の小説について論じたこの小文の中でも特に重要な点は、レアリスム(現実主義・写実主義)批判にあるだろう。レアリスムとは現実の忠実な「再現」ではなく、「現実よりも、より完全で、より感動的で、より説得力のあるヴィジョン」を提示することだと規定した上で、現実をありのまま、客観的に描き出すことは不可能であり、作家は自らの主観を逃れることはできないと断言する。真のレアリストは「イリュージョニスト」と呼ばれるべきであり、自らの「個人的世界観」の表明こそが作家の使命である、という宣言は、今日レアリスムないし自然主義の作家と目されるモーパッサン自身の文学観が、レアリスムを超えるところにあったことを示している。その意味でマルセル・プルースト(1871-1922)の先駆けと考えることもできるだろう。

モーパッサンは、師フロベールの教えに忠実に、自らの文学について直接的にはあまり語らなかったが、彼の文学観は『ピエールとジャン』の冒頭に置かれた「小説論」に顕著に窺うことができる。現代の小説について論じたこの小文の中でも特に重要な点は、レアリスム(現実主義・写実主義)批判にあるだろう。レアリスムとは現実の忠実な「再現」ではなく、「現実よりも、より完全で、より感動的で、より説得力のあるヴィジョン」を提示することだと規定した上で、現実をありのまま、客観的に描き出すことは不可能であり、作家は自らの主観を逃れることはできないと断言する。真のレアリストは「イリュージョニスト」と呼ばれるべきであり、自らの「個人的世界観」の表明こそが作家の使命である、という宣言は、今日レアリスムないし自然主義の作家と目されるモーパッサン自身の文学観が、レアリスムを超えるところにあったことを示している。その意味でマルセル・プルースト(1871-1922)の先駆けと考えることもできるだろう。また同論中で、フロベールの教えを披露し、観察の重要さを説いている。ひとつの火、一本の木さえ他とまったく同じではなく、その違いをたった一語によって示して見せよというフロベールの指導は、物と言葉の絶対的な一致を求める、古典的かつ極めて理想主義的なものであるが、文体論の手本として、日本の作家にも少なからぬ影響を与えてきたものである。

早すぎた晩年

病気が進行し、1890年以降、執筆が止まり、1892年初め、ピストルによる自殺未遂の後、パッシーにある高名なブランシュ医師の精神病院に入院。一年以上をそこで過ごし、1893年7月6日、生涯を終える。享年42歳。サン・ピエール・ド・シャイヨー教会で葬儀が行われ、モンパルナス墓地に埋葬される。ゾラが追悼演説を行った。

病気が進行し、1890年以降、執筆が止まり、1892年初め、ピストルによる自殺未遂の後、パッシーにある高名なブランシュ医師の精神病院に入院。一年以上をそこで過ごし、1893年7月6日、生涯を終える。享年42歳。サン・ピエール・ド・シャイヨー教会で葬儀が行われ、モンパルナス墓地に埋葬される。ゾラが追悼演説を行った。なお、1897年にはパリのモンソー公園にモーパッサンの彫像が建立され、その功績が称えられている(1900年にはルーアンのソルフェリーノ公園(現在のヴェルドレル小公園)にも像が立てられる)。

わずか10年の執筆活動のなかでモーパッサンは300を越す中短編、6編の長編、3冊の旅行記、1冊の詩集、250に及ぶ時評文を残した。また、共作を含め2編の戯曲『ミュゾット』(1891)、『家庭の平和』(1893) がある。

後世の評価

生前すでに大作家として有名だったモーパッサンであるが、20世紀前半のフランスにおいては、とりわけ当時の文学者からは軽視されることが多かった。この時代の文学の動向が反レアリスムにあったことも大きく影響している。しかし一方で広く大衆に読み継がれ、また外国においてもモーパッサンはよく読まれた。

フランス本国においては1970年代以降、大学においてモーパッサンを専門に研究する学者が現れ始め、死後100周年となる1993年、生誕150周年の2000年前後に、精力的に研究が進められた。最も権威あるプレイヤッド叢書にも収められ(『中短編小説』2巻、『長編小説』1巻)、今日モーパッサンは「古典」として認知されるに至ったが、その道のりは必ずしも平坦ではなかった。すべての著作を収録した作品集はいまだ刊行されておらず、とりわけ散逸した書簡を集めて出版する計画は、長らくその実現が待たれている。

フランス本国においては1970年代以降、大学においてモーパッサンを専門に研究する学者が現れ始め、死後100周年となる1993年、生誕150周年の2000年前後に、精力的に研究が進められた。最も権威あるプレイヤッド叢書にも収められ(『中短編小説』2巻、『長編小説』1巻)、今日モーパッサンは「古典」として認知されるに至ったが、その道のりは必ずしも平坦ではなかった。すべての著作を収録した作品集はいまだ刊行されておらず、とりわけ散逸した書簡を集めて出版する計画は、長らくその実現が待たれている。日本においても明治40年代よりモーパッサンの翻訳は盛んに行われ、その数は枚挙に暇がないほどである。日本独自の「自然主義」誕生に一役買ったほか、第二次大戦後にもブームと呼べるほどに短編集の刊行が見られた。

しかしフランス本国で再評価が始まった1970年代以降、その研究成果が十分に伝わっているとは言いがたいのが現状である。とりわけ数多くの時評文については翻訳もほぼ皆無であり、ジャーナリストとしての側面はもっと注目されてしかるべきである。

(2008年1月執筆、2018年9月一部改稿)

(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)

(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)

写真 エトルタの浜辺